「A工事」「B工事」「C工事」という言葉を聞いたことがありますか? 不動産オーナーや管理会社の担当者であれば、テナントの入居工事や原状回復工事の際にこれらの用語に直面することも多いでしょう。例えばテナントから「どうしてこの工事は指定業者でないといけないの?」「この費用は誰が負担するの?」と質問された経験はありませんか? もしA工事・B工事・C工事の違いがあいまい だと、費用負担や責任範囲を巡ってオーナーとテナントの間でトラブルになる可能性もあります。

本記事では、A工事・B工事・C工事の定義や具体例、費用負担の違い をわかりやすく解説します。さらに、オーナー・管理会社として押さえておきたい契約上のポイントやB工事費用を抑えるコツ 、当社(SNBコーポレーション)が手掛けた事例も紹介します。この記事を読めば、工事区分ごとの対応方法が明確になり、テナント工事をスムーズかつ安心して進める ためのヒントが得られるでしょう。

では早速、A工事・B工事・C工事の基本から確認していきましょう。

目次

A工事・B工事・C工事とは?違いを理解しよう

まずはA工事・B工事・C工事という区分の概要を整理します。これはテナントの入居工事やビルの改装工事において、工事内容や場所に応じて3種類に分類したもの です。区分によって「工事業者の選定権」「工事の発注者」「費用負担者」 が異なります。似たような工事内容でも、この区分次第で誰が費用を負担するか、どの業者が工事を行うかが変わってきます。

下表にA工事・B工事・C工事の違い をまとめました。

区分 工事業者の選定者 工事の発注者 費用負担者 主な工事範囲・例 A工事 オーナー オーナー オーナー 共有部分 (建物の躯体・構造部分)B工事 オーナー テナント テナント 専有部分(建物全体に影響する部分) C工事 テナント テナント テナント 専有部分(建物全体に影響しない部分)

ポイント: A工事は建物オーナー主体の工事、B工事はテナント負担だがオーナー指定業者による工事、C工事はテナントが自由に行う工事、という位置づけです。それでは、それぞれの工事区分について詳しく見ていきましょう。

A工事とは(オーナーが行う工事)

A工事 とは、建物オーナーが工事業者を選定し、発注し、費用も全額負担して行う工事 です。主にビルの構造躯体や共有部分に関わる工事が該当します。建物全体の維持管理に直結するため、オーナーの責任と裁量で実施される工事区分です。

対象範囲: 建物の共有部や構造部分全般。例えば建物の外壁補修や耐震補強 、エントランスや廊下の改修、共用トイレの設備更新 、エレベーターのリニューアル、消防設備の点検・交換、給排水管の修繕(共用部分)などがA工事にあたります。いずれも建物の資産価値維持や法定設備の管理 に関わる「最低限必要な工事」です。費用負担と契約: A工事の費用は基本的にオーナー側で負担します。そのためテナントは入居工事や退去時の原状回復でA工事部分の費用を請求されることはありません 。A工事に該当する設備の修繕費などは通常、賃料や共益費に含まれているか、オーナー負担で別途実施されます。会計上もA工事によって設置・改修された設備や構造物は建物オーナーの資産 として計上されます。テナントとの関係: A工事は共有部分が中心なのでテナントには直接関係しないケースが多いですが、場合によってはテナント区画内の設備でもオーナー判断でA工事扱いになることがあります 。例えば、テナント専用部に設置された空調機器や照明でも、物件の引き渡し時から備え付けられている“標準設備”はオーナー資産とみなされるケースがあります。その場合、テナントは勝手に変更・撤去できず、工事する際はオーナーの許可が必要 です。一方で、テナントから共有部分の不具合について申し出があれば、オーナー責任でA工事として改善工事を実施してもらえることもあります。

※A工事は別名「甲工事」と呼ばれることもあります(B工事=乙工事、C工事=丙工事)。

あわせて読みたい

原状回復義務とは?範囲や免除条件をわかりやすく解説

「退去時の修繕費用について入居者と揉めてしまった…」「原状回復の範囲を自信を持って説明できない…」そんな悩みを抱えることはありませんか?賃貸物件の原状回復義務…

B工事とは(テナント負担・オーナー指定の工事)

B工事 とは、テナントが費用を負担して工事を発注し、建物オーナーが指定した業者が施工する工事 のことです。簡単に言えば「費用はテナント持ちだが、オーナーの指定ルールに従って行う工事 」です。主にテナント専有部分の工事のうち、建物全体に影響を及ぼす可能性があるもの が該当します。

対象範囲: テナント区画内やその周辺で、建物の構造・安全性・法令遵守に関わる工事 がB工事となります。具体例としては、空調設備の増設・移設 (ビルの空調システムに関与する工事)、電気設備容量の変更や分電盤工事 、スプリンクラーなど消防設備のレイアウト変更 、防水工事 、トイレやキッチンなど水回りの新設・移設 、ビル外部に設置する看板工事 などが挙げられます。要するに、テナントの希望で行う工事でも、それが建物の構造や法定設備に関係する場合はB工事 扱いになるのです。施工業者と発注者: B工事では、実際に工事を施工する業者はビル側(オーナーまたは管理会社)が指定 します。建物の維持管理や安全性確保のため、オーナーが信頼する業者(ビルの元請け施工会社や提携業者など)でなければ施工できないと取り決められているケースが大半です。ただし発注手続き自体はテナントが行う ことが一般的です(=テナントが指定業者に見積依頼し、契約して工事を依頼する流れ)。契約上は「本来オーナーが発注者となるべき」という考え方もありますが、実務上はテナント側が発注する形をとるビルが多いようです。いずれにしても業者選定の主導権はオーナー にあります。費用負担: B工事にかかる費用は全てテナント負担 です。例えば「オフィス内に間仕切り壁を増設したい」「トイレの位置を変更したい」といったテナント側の要望で行う工事なので、工事費用は原則テナント持ちとなります。ただし施工業者が指定され競争入札が効きにくいことから、費用が割高になりやすい 点に注意が必要です。ビルオーナーからすると建物の安全性・品質確保が優先で、費用面には関与しない場合も多いため、相場より高い見積り が出てしまうケースもあります。法令や資産の扱い: 建築基準法や消防法など法令上求められる設備工事や、建物の構造・管理に関わる工事はB工事に含まれる のが一般的です。ビル全体に影響する工事は最終的な責任がオーナーに及ぶため、オーナー指定で施工する形を取るわけです。また、B工事で設置・変更した設備や造作は建物と一体化するため法律上は建物オーナーの所有物 となります。しかし費用を負担したのはテナントなので、会計上はテナントの資産 (いわゆる「資産計上」)となり、テナント側で減価償却を行います。償却資産税(固定資産税の一種)もテナント側に課税されますので、この点は企業の経理担当者にも関係するポイントです。なおB工事によって取り付けた設備等は物理的にはビルの一部となるため、テナントが退去する際に勝手に持ち出すことはできません 。退去時には原状回復工事としてそれらを撤去しますが、その際もオーナー指定業者での工事が必要になるケースがあります。B工事でありがちなトラブル: B工事は「工事業者の選定者」と「費用負担者」が異なる特殊な契約です。そのため、「提示された費用に納得がいかない」「もっと安い業者に頼みたいのに許可されない」といった不満がテナントから出やすく、費用面でトラブルに発展しがちです。また、大手デベロッパー所有の大型ビルほどB工事の範囲が広く設定されている傾向があります。新築のハイグレードビルなどでは、内装に関わる多くの項目がB工事扱いとなり、指定業者として 大手ゼネコン(ゼネラルコントラクター)が施工を担当する場合もあります。当然ながらゼネコン施工の工事費は高額になりやすいため、テナント側は思わぬ出費に驚くこともあります。

C工事とは(テナントが自由に行う工事)

C工事 とは、テナント自身が工事業者を選定し、発注し、費用も負担して行う工事 です。テナント専有部分の中で、建物全体には影響を及ぼさない範囲の工事 が該当します。言い換えれば、A工事・B工事に分類されないテナント内装工事のほとんどがC工事になります。

対象範囲: 主に内装仕上げや設備の設置 など、テナント区画内で完結する工事です。例えば、壁紙や床材の張り替え 、パーテーションや造作カウンターの設置、照明器具の交換や増設(※建物の電気容量に影響しない範囲)、電話・LAN配線工事 、家具や什器の搬入・取り付けなどがC工事に当たります。オフィスであれば間仕切りレイアウト変更や内装デザイン工事、店舗であれば造作家具設置やインテリア工事が典型例です。これらはテナント側の裁量で自由に実施できる範囲 として位置づけられます。施工業者と費用負担: C工事ではテナントが好きな業者を選んで依頼可能 です。テナント自身が発注者となり、複数の内装業者から見積もりを取って比較検討することもできます。競争原理が働くため、費用を抑えやすい のがメリットです。当然コストは全てテナント負担となりますが、自社で納得のいく範囲で工事内容と金額を決定できるでしょう。施工後に設置した内装や設備はテナント側の所有物 として扱われます(会計上もテナント資産)。そのため、造作家具や備品など退去時に持ち出し可能なものは自由に次の入居先へ持っていくこともできます 。注意点: C工事とはいえ、建物内で工事を行う以上は事前に管理会社やオーナーへの届け出・許可は必要 です。ビルによっては工事日時や騒音の制限、防犯上の入館手続きなどルールがありますので、必ず管理会社と調整してから着手しましょう。また、C工事の内容によっては付随してB工事が発生する場合 があります。例えば「間仕切り壁を増設するだけ」のつもりが、新たにスプリンクラー(防災設備)の設置移設が必要になればその部分はB工事になります。高層ビルや大型商業施設の場合、C工事であっても所定の施工基準に従う必要があり、一部設備工事は指定業者しか触れない こともあります。計画段階で「どこまでがC工事で何がB工事になるか」を確認し、必要なら専門家の意見を仰ぐと安心です。

工事区分を決めるポイントと契約上の注意

ここまで見てきたように、A工事・B工事・C工事の区分は建物ごとに細かなルールが異なる場合があります 。ビルオーナーや管理会社にとって重要なのは、自社の物件における工事区分をあらかじめ明確に定めておくことです。そうすることで、テナントとの認識違いやトラブルを防ぎ、工事を円滑に進めることができます。以下、工事区分を決める際のポイント や契約上の留意点を整理します。

賃貸借契約書で工事区分を明示する: 物件ごとに「どの工事がB工事で、どこから先がC工事か」の線引きを賃貸借契約や付帯の工事区分表で明記 しましょう。契約書に「工事区分表」を添付し、各部位・工事項目ごとにA/B/Cの別や費用負担者、資産区分を一覧表にしておく方法が有効です。新築のビルや大規模改修時には、デベロッパーがあらかじめ詳細な工事区分表を用意するのが一般的です。この表があることで、誰の資産で・誰の費用負担で・誰の責任で工事を行うか が一目で分かり、オーナーとテナント双方の認識を揃えることができます。物件ごとのルールを把握する: 工事区分の境界は建物によって様々です。同じ内容の工事でも、ビルAではB工事、ビルBではC工事 と扱いが分かれることがあります。例えば「専有部の照明増設」は、ビルによってはテナント側で自由にできるC工事ですが、高度な中央制御システムを備えたビルでは安全管理上B工事扱いになるケースもあります。また、大型ビルや築浅のビルほどB工事範囲が広め である一方、中小規模のテナントビルでは細かく指定せず多くをC工事任せにしている例もあります。必ず契約締結前や工事計画前に、工事区分の取り決めを確認 し、不明点は管理会社やオーナーに質問してクリアにしましょう。オーナー側としてもテナントに事前説明を行い、必要に応じて工事区分表やマニュアルを提供すると親切です。オーナー資産を守る視点: 工事区分を明確にすることは、オーナーの建物資産を守ることにも繋がります 。もし工事区分の取り決めがないままテナントが独自に工事を始めてしまったら、意図せず構造躯体に穴を開けてしまった り、重要な設備を誤って撤去してしまう リスクもあります。特にテナントが自前で業者を手配するC工事は、ビルの事情に詳しくない業者が入る可能性があります。工事区分表で「ここから先はオーナー管理部分」と線引きしておけば、そうした取り返しのつかない事故を防止 できます。オーナー指定業者でB工事を行うのは、一見テナントに制約を課すようですが、長い目で見ればビル全体の品質・安全を維持し、オーナー資産を毀損しないための策 なのです。資産区分と原状回復範囲の確認: 工事区分は資産の帰属や原状回復義務 とも深く関わります。B工事で設置した設備はオーナー資産となる一方で、テナントが償却資産として計上します。また退去時には、B工事部分(天井内の配管・ダクトやスプリンクラーなど)まで原状回復対象となることがあります。「どこまで元に戻す必要があるのか」「残置物として残せるのか」について、契約書の特約や工事区分表で事前に取り決めておく ことが重要です。例えば「スプリンクラーは原状回復義務なし(残置可)」等の合意があれば、退去時の無駄な工事を省けます。オーナー・管理会社は契約締結時にテナントとこれら条件を擦り合わせておくと良いでしょう。

B工事費用を抑えるための工夫とテナント対応

前述のとおり、B工事はテナント負担なのに費用が高額になりやすい というジレンマがあります。オーナー・管理会社としてはビルの品質を守るために必要な指定ルールですが、テナントからすれば「もっと安くしたい」「自分で業者を選びたい」と思うのは当然です。ここでは、B工事費用を適正に抑えるための工夫 やテナントへの対応策をいくつか紹介します。

① 見積明細のチェックと交渉: テナントからB工事費用の高さについて相談を受けたら、まず工事見積書の内訳を一緒に確認 してみましょう。指定業者から提出された見積もりが不明瞭な場合や相場とかけ離れて高い場合、複数社から相見積もりを取る ようテナントに提案するのも一つの方法です。実際には指定業者しか施工できなくとも、「参考見積り」を別業者から取って比較することで適正価格の目安がつきます。そのデータをもとにオーナー経由で指定業者の見積り金額交渉 を行えば、減額の余地が見つかるかもしれません。オーナーとしてもテナントに長く入居してもらうために、可能な範囲で費用調整に協力すると良好な関係構築につながります。② 工事内容の工夫でB工事範囲を減らす: 計画段階で設計を工夫し、B工事を最小限にとどめる というアプローチも重要です。例えば「間仕切り壁の新設」がB工事扱いになるビルでは、壁を建てずに家具やパーテーションで区切るレイアウトにすれば建築工事を伴わないC工事として対応可能 です。また「照明やコンセントの増設」がB工事になりそうな場合、レイアウトを調整して既存の設備でまかなう 、あるいはスタンド照明や延長コードで代用するなど、電気工事そのものを削減する工夫 も考えられます。もちろん業種やオフィス機能上どうしても必要な工事はありますが、「必須ではない改造は極力しない」ことでテナント側の初期費用負担を抑え、オーナーにとっても建物への影響リスクを減らすことができます。③ テナントへの丁寧な説明: B工事の必要性についてテナントが理解していないと、不満が募りトラブルになりかねません。**「なぜこの工事は指定業者でなければいけないのか」「どうして費用が高くなるのか」**をオーナーや管理会社から丁寧に説明してあげることが大切です。法令遵守の観点(消防設備や構造安全上の理由)や、ビル全体の維持管理の観点を伝え、テナントの安全・安心にも繋がる措置である ことを納得してもらいましょう。その上で、「費用面で可能な限り協力します」「将来設備更新する際はオーナー側でも負担検討します」など前向きな姿勢を示せれば、テナントも安心できるはずです。④ 指定業者との連携強化: オーナー指定業者側にも「テナント工事のコストをできるだけ抑える意識」を持ってもらうよう、普段から連携しておくことも有効です。ビルによっては指定業者を複数社登録 しておき、テナントが選べるようにする場合もあります(ある程度の競争原理を働かせる)。難しい場合でも、指定業者と定期的に打ち合わせを行い「見積もりの適正化」や「工事提案の工夫」を依頼することで、結果的にテナント満足度の向上に繋がります。オーナー・管理会社・指定業者・テナントが協力してWin-Winの関係を築く ことが理想です。

【事例】当社が手掛けたC 工事の成功例

最後に、当社SNBコーポレーションが実際に関与したC 工事の事例

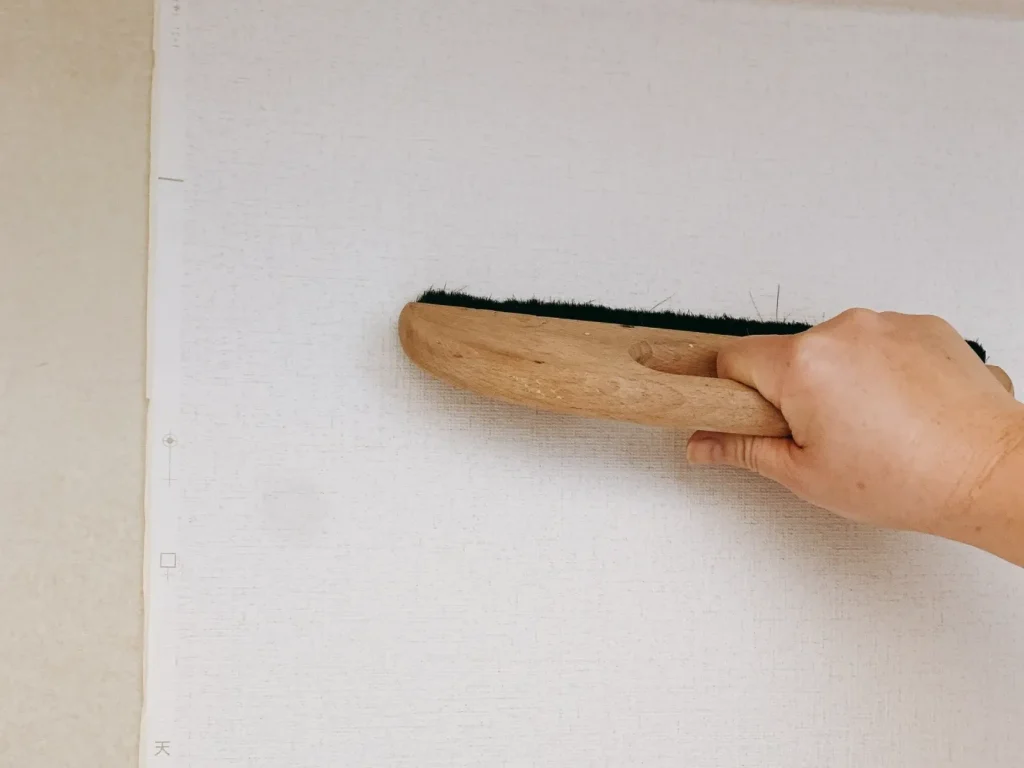

●名古屋市内オフィスの内装工事(C工事中心) テナント様のご要望に基づく内装工事 を行った事例です。以前は広い空間が一つに繋がっている状態でしたが、「執務スペースと打ち合わせスペースを分けたい」「収納棚を設けたい」といったニーズに応えるため、間仕切り設置や造作棚の施工を実施しました。これらはテナント専有部分におけるC工事 が中心となりますが、一部は建物設備に関わる調整が必要で、管理会社と連携のうえ安全に進めました。

工事にあたっては、テナントの営業に支障が出ないよう短期間での工期設定や作業時間の調整 を行い、入居中でも安心して利用できる環境を維持しました。施工内容は以下のとおりです。

間仕切り壁の新設(執務エリアと会議スペースの区分け)

造作棚の取り付け(収納力アップと作業効率向上)

照明・換気環境に配慮したレイアウト設計

床・壁クロスの張り替えによるリフレッシュ

完成後は、以前よりも機能的で落ち着いた空間となり、テナント従業員の皆様にも大変ご好評をいただきました。オーナー様にとっても、テナント満足度の向上=長期入居の促進 につながる効果的な工事となりました。

このように、当社ではオフィスの内装工事(C工事)から、建物全体に関わるA工事・B工事まで幅広く対応可能 です。現場状況やテナントのご要望に合わせて、最適な施工プランをご提案いたします。

まとめ

A工事・B工事・C工事の違いとポイントについてまとめます。

A工事 は建物オーナーの責任で行う共有部分の工事 です。オーナーが業者を選び費用負担もし、建物の構造や価値維持に関わる工事が該当します。費用は賃料等に含まれておりテナント負担はありません。B工事 はテナント負担で行うがオーナー指定業者が施工する工事 です。専有部分でも建物全体に影響する工事(空調・配管・消防設備など)が該当し、費用はテナント持ちですが業者選定権はオーナー側にあります。費用が高額になりがちなので計画段階での確認と調整が重要です。C工事 はテナントが自由に行える専有部分の工事 です。内装仕上げや通信設備工事など建物に影響しない範囲が該当し、テナントが自ら業者選定・発注し費用負担します。ただし工事実施には事前にオーナー/管理会社の許可を得る必要があります。

オーナー・管理担当者の皆様へ: 工事区分の正確な理解と契約での明示は、テナントとの信頼関係構築に不可欠です。曖昧にせず最初に取り決めておくことで、「誰が費用を出すのか」「どの業者でやるのか」といったトラブルを防げます。また、B工事費用でお困りの際はぜひ専門業者にご相談ください。当社SNBコーポレーションでも、テナント内装工事や原状回復工事の豊富な実績を活かし、工事区分の整理から適正コストでの施工までトータルにサポート いたします。建物オーナー様・管理会社様が安心して物件価値を高めていけるよう、経験豊富なスタッフがアドバイスさせていただきます。

お気軽にお問い合わせ ください。私たちと一緒に、テナントにもオーナーにも喜ばれる快適な空間づくりを実現していきましょう。

あわせて読みたい

【完全版】原状回復工事の全貌:A・B・C工事の区分からコスト削減の交渉術まで

オフィスや店舗の移転・退去時に必ず発生する「原状回復工事」。それは、事業者にとって単なる「引越し作業」ではなく、多額の費用と法的な責任が伴う重要な経営課題で…

![]() 0120-429-172

0120-429-172![]() お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談![]() 0120-429-172

0120-429-172![]() お問い合わせ

お問い合わせ

![]() 0120-429-172

0120-429-172